ヤイリカスタムオーダーのコツ ― 2008年04月20日

ヤイリギターでカスタムオーダーする場合の見積もり額をなるべく抑えるコツを書きます・・・あくまで「なるべく」ですが・・。

ヤイリギターでカスタムオーダーする場合の見積もり額をなるべく抑えるコツを書きます・・・あくまで「なるべく」ですが・・。結論から書くと、既にヤイリで持っているものを使う!です。

ボディの型にしても、ヘッドの形状、インレイなどなど・・・。もちろん、自分オリジナルのボディシェイプでもインレイでも余程特殊でない限り、ヤイリギターでは製作可能です。しかし、型や治具を新たに製作する必要が出てくるために、それなりにコストアップするでしょう。もし、自分の作りたいギターがヤイリギターのラインナップにあるボディシェイプで足りるなら、型はヤイリギターにあるのですからその面のコストはかかりません。胴の厚さを常識的な範疇で変える位ならそのままの型で作れます。

今回作ったYD Customのボディシェイプは既に何度も書いている通りYD88。ヤイリの職人さんから、このギターを見ては何度も「とてもYD88には見えないねぇ。」と言われましたが、型はそのままYD88を使って作られたのです。

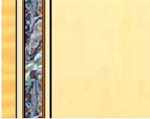

インレイもそうです。写真はYD Customのヘッドです。普通にあるフラワーポットの冠の部分を取っ払ったデザインですので、デザインを新たに起こす訳ではないので、その辺りのコストはかかっていません。仮に、このフラワーポットを指板に入れることも、ボディに入れることも可能な訳です。NCで掘り込んでいるわけですから簡単な話しです。でも、そんな話しをヤイリの丹羽さんと話していて、「インレイはやっぱり手彫りの方が味があるよねぇ。」という意見で一致しました。確かに今は複雑な指板のインレイなどは、NCで彫られるのが殆どですから精細ではあっても、手彫り独特の揺らぎ感は無いかも知れません。その昔は、原貝の切り出しから行なってきた丹羽さんですから、そんな事を懐かしむような表情でお話ししてました。どこにこだわるか・・ですね。

指板などのインレイに関しては、ヤイリのカタログをじっくり見て、ヘッドに使われているデザインを流用できないか・・・とか、複数のパーツからなるインレイの一部分だけを使うとか、組み合わせるとか、一部分を外してみるとか・・・。自由な発想でデザインすると、意外とオリジナリティのある面白いものができるかも知れません。

K.Yairi YD Custom ネック周り ― 2008年04月19日

先日完成したヤイリカスタムオーダー(K.Yairi CustomShop製)ギター。

先日完成したヤイリカスタムオーダー(K.Yairi CustomShop製)ギター。今回は、ネック周りです。

ネックは、ホンジュラスマホガニー1Pです。材の有効利用という観点ではヒール部分割の2Pが良いのでしょうが、1Pネックへの憧れは捨てられませんでした。ネックの塗装はサテンです。バインディングはカーリーメイプルです。ヒールサイドにも同様に入れてもらいました。指板のポジションマークはありません。サイドのポジションは、12フレット部をキャッツアイにしています。他のポジションは通常のドットです。

ネックシェイプはローフレットからカマボコ型です。オベーションのような感じです。

続いて指板です。

続いて指板です。吸い込まれそうな黒です。最高の黒檀を使ってもらいました。もちろん着色などしていません。非常にキメの細かい肌です。マグロ(茶色い筋など入っていない真っ黒な黒檀の業界用語)な黒檀が少なくなっている今、これだけでも十分価値あるギターのように思ってしまいます。

フレットの末端処理も丁寧ですね。スライドしても手に引っかかるようなことはありません。この辺りも良く気配りされています。

ヘッドの形状は、ヤイリのGWシリーズの形状がすっきりしていて始めから決めていました。私的には品のある形だと感じています。

ヘッドの形状は、ヤイリのGWシリーズの形状がすっきりしていて始めから決めていました。私的には品のある形だと感じています。付き板はバーズアイメイプルです。オーダー前は、ハカランダにしようと考えていたのですが、Alvarez Yairiの、「MMY1」のカタログを見て、「バーズアイってのもアリだなぁ・・・」と。

これは余り見かけない位の濃い杢だと思います。仕様を決める打ち合わせの時に何気なく丹羽さんに「このMMY1のカタログのような濃い感じがいいなぁ・・・」と言ったのをしっかり受け止めてくれたのですねぇ。嬉しかったです

トーチも同じく「FYM500V」を見て丹羽さんに「これと同じ様にできますか?」と聞いたら「あぁこれ、普通のフラワーポットの冠無くしただけなんよ。」って。確かにそうですわ。 冠部分にヤイリのYマークでも入れようかと一瞬頭をよぎりましたが、バックがメイプルの淡い色だし、バーズアイの杢もあるので、貝のディテールは、さほどハッキリ見えることは無いと思ったので、シンプルにしました。

フラワーポットは濃い青の貝を使ってもらったので、遠目に見るとメイプルの板にサファイアが仕込まれているような色合いで、とても気に入っています。

フラワーポットは濃い青の貝を使ってもらったので、遠目に見るとメイプルの板にサファイアが仕込まれているような色合いで、とても気に入っています。こんな感じでヤイリで既にあるデザインものを使うことで見積もり金額もそれなりに抑えることができます。インレイなど独自のデザインとなるとNCで切り抜くにしてもプログラミングから必要になるわけですから当然見積もりも上がってきます。

最後はヘッド裏です。三角ボリュートが大きいですね。ペグはゴトーのゴールドにアンバーのボタンです。ボリュートの高さをもう少し抑えたほうが良かったかな?と思っています。

外観のレポはこれでおしまい。次回は内部へ潜入です。

K.Yairi YD Custom トップ外観 ― 2008年04月12日

先日完成したヤイリカスタムオーダー(K.Yairi CustomShop製)ギター。

先日完成したヤイリカスタムオーダー(K.Yairi CustomShop製)ギター。今回は、トップの様子です。

トップはシトカスプルース単板です。以前の書込みでも書いている通り、横縞(シルク)の多く入ったものを使ってもらいました。このシルクの部分の色が濃いので、若干焼けているような色合いになっています。光の具合でこのシルク部分がキラキラ光るのが綺麗ですね。塗装は非常に薄く塗られています。

トップ材は弦の響きをいち早く拾って響かなくてはなりません。柾目の場合、木目の方向(繊維の方向)の方が音の伝達速度は速いそうです。

木目間(横方向)の伝達速度は1/3~1/4になってしまうとも言われます。トップ全体が響くことが理想なので、縦方向も横方向も同じように音の伝達が行なわれたいところです。

通常は塗装の塗面がその役割を果たしているそうです。私のカスタムは、強烈な横縞(シルク)によって、通常の木目と重なってトップ全体が網の目のように繊維が走っています。これによって木目間に音を伝達し、トップ全体の響きを強力にする役目も果たしているように思います。

トップ材は弦の響きをいち早く拾って響かなくてはなりません。柾目の場合、木目の方向(繊維の方向)の方が音の伝達速度は速いそうです。

木目間(横方向)の伝達速度は1/3~1/4になってしまうとも言われます。トップ全体が響くことが理想なので、縦方向も横方向も同じように音の伝達が行なわれたいところです。

通常は塗装の塗面がその役割を果たしているそうです。私のカスタムは、強烈な横縞(シルク)によって、通常の木目と重なってトップ全体が網の目のように繊維が走っています。これによって木目間に音を伝達し、トップ全体の響きを強力にする役目も果たしているように思います。

さて、装飾など見ていきましょう。

さて、装飾など見ていきましょう。バインディングはカーリメープルですので、トラ目になっています。塗装される前は殆ど判らないような状態でしたが、塗装されるとクッキリ現れてきますね。

トップの全周と、ロゼッタはアバロン貝です。当然ながらラミネートの貝だと思われます。青系の貝を使ってもらったので非常に綺麗ですね。まだ大きな貝が多かった昔のように厚貝の白っぽい方が好きな方も多いと思いますが、私はこの青系も好きです。

パーフリングは通常使われる黒-白-黒にアバロンの組み合わせです。ロゼッタは、KOA-1Lにちょっと手を入れてもらって、黒-白-黒-赤-黒にアバロンというパターンにしてもらいました。これに外周に黒-白-黒を入れてもらいました。幅広の貝と赤のアクセントはなかなか良い組み合わせだと思います。

ピックガードはトーティスのLightです。

ブリッジは、PatMethenyのManzer(マンザー)をコピーしました。標準の形の裾の部分が広がっているだけですが、これだけでも印象は意外と変わるものです。

ブリッジにも黒い黒檀を使ってもらいました。ブリッジピンは黒檀に白蝶貝のドット。サドルは特に指定しませんでしたが本象牙です。大和マークで見たら象牙のサドルって\5000位するんですね。牛骨と音の比較をしてみたいものですねぇ。

材木商ではないので本当の所は分かりませんが、材のグレードは高いものを使ってもらっていると思います。素人目にも、トップのスプルースや後日紹介する指板の黒檀は十分納得のいくものです。ヤイリの材の備蓄の豊富さを裏付けるものでしょう。

ヤイリギターカスタムオーダー注意点 ― 2008年04月10日

今回、ヤイリギターにフルカスタムで始めてオーダーしました。完成までの過程で経験した事、ヤイリの方にお聞きした事など書きます。これから自分で直接オーダーされる方の参考になればと思います。

ヤイリギターの方には申し訳ありませんが事実なので書きますが、とにかくアナログな会社ですから、ISOを取得する大手メーカーのような対応は無理です。それを是非分かってください。自分の意図する仕様が抜けるという位の覚悟を持って、それを防止する確認作業を惜しまない事です。寛大な心が必要ですが、間違いが判ればしっかり対応してくれますので、変に遠慮しないでドンドン確認しましょう。実際に加工するのはヤイリギターですが、自分も一緒になって自分だけのオリジナルを作り上げる訳です。そう多くは経験できない共同作業なのですから何より全てを楽しむ事です。

1.連絡方法

eメールは受けられるがresは無いと思ってください。メールを開くのは事務の女性だと思います。職人さんがメールを書くことは無いと思います。基本は電話で、紙に記入のものは、fax、郵送で送るか持参して打ち合わせまでしちゃいましょう。

2.オーダー仕様書

ヤイリのオーダーシートに手書きで書くのが基本のようです。セミオーダーの場合はそれほど問題にはならないと思いますが、フルカスタムですと、非常に細かい仕様まで指定することがあると思います。今回の私のように、ロゼッタとパーフリングの色配列まで指定する場合は、既存のオーダーシートでは書ききれませんので、自作という事なります。

これも、写真や絵を入れてカラー印刷し分かりやすく書く必要があるでしょう。できればこれを持って、工場に行って打ち合わせすることをお勧めします。紙を送って、電話で打ち合わせというのは正しく伝わるか分かりません。職人さんの解釈でオーダーの意図したものと違う仕様になってしまうトラブルも考えられます。

3.進捗の確認

製作開始後仕様通りに製作されているか確認した方が良いです。特にライン製作のものは複数人がかかわりますので、抜ける可能性があります。少なくとも塗装前のネック削りの時には確認した方が良いでしょう。この段階で、ブリッジとペグ、フレット、ピックガード、ナット、エンドピン、(ピックアップ)以外のものは付いています。そして、まだ修正が効きます。工場に行ける事がベストですが、遠方の方は電話で細かく確認するのも良いかも知れません。進捗具合は、カスタム担当の方に聞けば分かります。(2008年4月現在では、矢入賀光(ヨシミツ)GMです)

4.多い(であろう)トラブルは?

これはヤイリの方に聞いたのですが、ヤイリのカタログを見てフルカスタムオーダーされた方のケースで、カタログのモデルではアバロン貝はトップのみ入るものだった(42タイプ)が、お客さんはサイド/バックも入ると(45スタイル)勝手に思い込んでいたらしく、納品後ちょっとしたトラブルになったそうです。まぁ、双方の確認不足というところでしょうが、ヤイリ側は、カスタムオーダーする方はギターに対する知識はある程度あるものと考えているように私は感じていますし、ヤイリ側にオーダー受け時のチェックシートのようなものはありませんので、オーダーする側は「そんな細かいところまで・・・」と思うくらいギターを構成するもの全てについて意識し、こだわりたい所はしっかり指定することです。指定しなかったものは「お任せ」と解釈され、標準的な仕様で作る事になります。もっとも、音やサイズ、色などおおまかな事を伝え、相談して「お任せ」というのもアリですが・・・。

特に危ないのは、カタログモデルには無いような細かい部分の装飾。今回のオーダーではネック合わせの前日にヒールサイドのパーフリング、指板バインディングの細い線、サイドポジションで指定したキャッツアイが抜けていることが判り、慌てて加工したということがありました。細かく仕様書に書いてあっても・・・です。

まぁ、こんなところでしょうか?「抜ける」「間違える」という事を前提に考えてオーダーに臨むことです。私はそのような寛大な気持ちで、むしろ職人さんたちとやり取りすることを楽しみました!

また何か気付いたら書き足していきます。

ヤイリギターの方には申し訳ありませんが事実なので書きますが、とにかくアナログな会社ですから、ISOを取得する大手メーカーのような対応は無理です。それを是非分かってください。自分の意図する仕様が抜けるという位の覚悟を持って、それを防止する確認作業を惜しまない事です。寛大な心が必要ですが、間違いが判ればしっかり対応してくれますので、変に遠慮しないでドンドン確認しましょう。実際に加工するのはヤイリギターですが、自分も一緒になって自分だけのオリジナルを作り上げる訳です。そう多くは経験できない共同作業なのですから何より全てを楽しむ事です。

1.連絡方法

eメールは受けられるがresは無いと思ってください。メールを開くのは事務の女性だと思います。職人さんがメールを書くことは無いと思います。基本は電話で、紙に記入のものは、fax、郵送で送るか持参して打ち合わせまでしちゃいましょう。

2.オーダー仕様書

ヤイリのオーダーシートに手書きで書くのが基本のようです。セミオーダーの場合はそれほど問題にはならないと思いますが、フルカスタムですと、非常に細かい仕様まで指定することがあると思います。今回の私のように、ロゼッタとパーフリングの色配列まで指定する場合は、既存のオーダーシートでは書ききれませんので、自作という事なります。

これも、写真や絵を入れてカラー印刷し分かりやすく書く必要があるでしょう。できればこれを持って、工場に行って打ち合わせすることをお勧めします。紙を送って、電話で打ち合わせというのは正しく伝わるか分かりません。職人さんの解釈でオーダーの意図したものと違う仕様になってしまうトラブルも考えられます。

3.進捗の確認

製作開始後仕様通りに製作されているか確認した方が良いです。特にライン製作のものは複数人がかかわりますので、抜ける可能性があります。少なくとも塗装前のネック削りの時には確認した方が良いでしょう。この段階で、ブリッジとペグ、フレット、ピックガード、ナット、エンドピン、(ピックアップ)以外のものは付いています。そして、まだ修正が効きます。工場に行ける事がベストですが、遠方の方は電話で細かく確認するのも良いかも知れません。進捗具合は、カスタム担当の方に聞けば分かります。(2008年4月現在では、矢入賀光(ヨシミツ)GMです)

4.多い(であろう)トラブルは?

これはヤイリの方に聞いたのですが、ヤイリのカタログを見てフルカスタムオーダーされた方のケースで、カタログのモデルではアバロン貝はトップのみ入るものだった(42タイプ)が、お客さんはサイド/バックも入ると(45スタイル)勝手に思い込んでいたらしく、納品後ちょっとしたトラブルになったそうです。まぁ、双方の確認不足というところでしょうが、ヤイリ側は、カスタムオーダーする方はギターに対する知識はある程度あるものと考えているように私は感じていますし、ヤイリ側にオーダー受け時のチェックシートのようなものはありませんので、オーダーする側は「そんな細かいところまで・・・」と思うくらいギターを構成するもの全てについて意識し、こだわりたい所はしっかり指定することです。指定しなかったものは「お任せ」と解釈され、標準的な仕様で作る事になります。もっとも、音やサイズ、色などおおまかな事を伝え、相談して「お任せ」というのもアリですが・・・。

特に危ないのは、カタログモデルには無いような細かい部分の装飾。今回のオーダーではネック合わせの前日にヒールサイドのパーフリング、指板バインディングの細い線、サイドポジションで指定したキャッツアイが抜けていることが判り、慌てて加工したということがありました。細かく仕様書に書いてあっても・・・です。

まぁ、こんなところでしょうか?「抜ける」「間違える」という事を前提に考えてオーダーに臨むことです。私はそのような寛大な気持ちで、むしろ職人さんたちとやり取りすることを楽しみました!

また何か気付いたら書き足していきます。

K.Yairi YD Custom マホボディ ― 2008年04月06日

先日完成したヤイリカスタムオーダー(K.Yairi CustomShop製)ギター。

今回は、サイド/バックのマホガニーボディです。(トップからやらないところが私のひねくれたところ・・・)

今回は、サイド/バックのマホガニーボディです。(トップからやらないところが私のひねくれたところ・・・)

何故マホ?・・・。ローズの音は持っているので違うのが欲しかったというのも一つ。でも一番は、カポ5位で指弾きしてローズほどチンチンしないエッジのやや丸い、だけど通る音が欲しかったんです。そして、マホの豊かな温かい低音・・・。そんな理想を描いてヤイリの丹羽さんに相談し、やはりマホガニーで作りましょう!ということになりました。

ヤイリの工場にある試奏部屋?でサンプル機をいくつか弾いて、マホ以外では、サペリ、ニャトー(ヤマハ的に言えばナトー、丹羽さんに「あぁナトーですね」と言ったら「いえニャトーです」と正されたのが印象深いです)が結構それっぽいイイ音で鳴ってました。工場に行かれる方、是非お試しあれ。そうそうウォルナットも試したいですね。

ヤイリの工場にある試奏部屋?でサンプル機をいくつか弾いて、マホ以外では、サペリ、ニャトー(ヤマハ的に言えばナトー、丹羽さんに「あぁナトーですね」と言ったら「いえニャトーです」と正されたのが印象深いです)が結構それっぽいイイ音で鳴ってました。工場に行かれる方、是非お試しあれ。そうそうウォルナットも試したいですね。

まぁ、マホ系の音で決めていたのもあるんでしょうが、DY45を試奏しましたが、確かにイイ音なんですが、そのハカ単+3ピースの堅い音は今の私の耳には魅力的ではなかったのです。重いし。その時々の好みってものがあります。

さて、YD Customのマホガニーです。オーダー上はホンジュラスマホガニーという指定ですが、原産地表示があるわけではないので、どうだか分かりません(笑)。実際、私がホンジュラスなのかアフリカなのか、はたまた幻のキューバマホなのかなんて分かるはずがありません。要は耐久性と音、そして木目が気に入れば良し!なのです。オーダーシートに敢えて「ホンジュラス・・」と書いたのは「ちょっと材にはこだわりたいんです」っていうポーズ。

どうでしょう!このバックのマホは。光でキラキラ光っている状態の写真です。マホのこういう感じが私は好きなんです。だから濃い色は付けたくなかったんです。バックセンターの柄はMartin社のD45で使われる「Style45」と言われる寄木柄です。パーツ屋で普通に売ってますけどね。

どうでしょう!このバックのマホは。光でキラキラ光っている状態の写真です。マホのこういう感じが私は好きなんです。だから濃い色は付けたくなかったんです。バックセンターの柄はMartin社のD45で使われる「Style45」と言われる寄木柄です。パーツ屋で普通に売ってますけどね。

マホボディは始めて所有したんですが、その低音の太さは明らかにローズとは違います。まだ高音のヌケがイマイチなので、育て甲斐があります。どのように変化していくか楽しみですなぁ。

今回は、サイド/バックのマホガニーボディです。(トップからやらないところが私のひねくれたところ・・・)

今回は、サイド/バックのマホガニーボディです。(トップからやらないところが私のひねくれたところ・・・)何故マホ?・・・。ローズの音は持っているので違うのが欲しかったというのも一つ。でも一番は、カポ5位で指弾きしてローズほどチンチンしないエッジのやや丸い、だけど通る音が欲しかったんです。そして、マホの豊かな温かい低音・・・。そんな理想を描いてヤイリの丹羽さんに相談し、やはりマホガニーで作りましょう!ということになりました。

ヤイリの工場にある試奏部屋?でサンプル機をいくつか弾いて、マホ以外では、サペリ、ニャトー(ヤマハ的に言えばナトー、丹羽さんに「あぁナトーですね」と言ったら「いえニャトーです」と正されたのが印象深いです)が結構それっぽいイイ音で鳴ってました。工場に行かれる方、是非お試しあれ。そうそうウォルナットも試したいですね。

ヤイリの工場にある試奏部屋?でサンプル機をいくつか弾いて、マホ以外では、サペリ、ニャトー(ヤマハ的に言えばナトー、丹羽さんに「あぁナトーですね」と言ったら「いえニャトーです」と正されたのが印象深いです)が結構それっぽいイイ音で鳴ってました。工場に行かれる方、是非お試しあれ。そうそうウォルナットも試したいですね。まぁ、マホ系の音で決めていたのもあるんでしょうが、DY45を試奏しましたが、確かにイイ音なんですが、そのハカ単+3ピースの堅い音は今の私の耳には魅力的ではなかったのです。重いし。その時々の好みってものがあります。

さて、YD Customのマホガニーです。オーダー上はホンジュラスマホガニーという指定ですが、原産地表示があるわけではないので、どうだか分かりません(笑)。実際、私がホンジュラスなのかアフリカなのか、はたまた幻のキューバマホなのかなんて分かるはずがありません。要は耐久性と音、そして木目が気に入れば良し!なのです。オーダーシートに敢えて「ホンジュラス・・」と書いたのは「ちょっと材にはこだわりたいんです」っていうポーズ。

どうでしょう!このバックのマホは。光でキラキラ光っている状態の写真です。マホのこういう感じが私は好きなんです。だから濃い色は付けたくなかったんです。バックセンターの柄はMartin社のD45で使われる「Style45」と言われる寄木柄です。パーツ屋で普通に売ってますけどね。

どうでしょう!このバックのマホは。光でキラキラ光っている状態の写真です。マホのこういう感じが私は好きなんです。だから濃い色は付けたくなかったんです。バックセンターの柄はMartin社のD45で使われる「Style45」と言われる寄木柄です。パーツ屋で普通に売ってますけどね。マホボディは始めて所有したんですが、その低音の太さは明らかにローズとは違います。まだ高音のヌケがイマイチなので、育て甲斐があります。どのように変化していくか楽しみですなぁ。

K.Yairi YD Custom スペック ― 2008年04月04日

先日完成したヤイリカスタムオーダー(K.Yairi CustomShop製)ギター。それでは、細かく見ていきますか。

今回は、記事も小間切れでアップしていきますね。

では、スペックからです。

といったところです。サイド/バックのマホガニーは材もともとの色の違いを合わせる程度で殆ど着色していません。おかげでリボン杢がバッチリ出ました。トップはクリアです。

何度見ても綺麗なギターです。特にマホは奥行きのある質感が良いですね。スプルースもイイ感じです。

トップ全周にアバロンを入れましたが、ボジションマークを入れない事で派手さを抑えました。指板は「マグロ」にしてもらったので、益々引き締まった感じになりましたね。

ヘッドプレートはちょっと珍しいバーズアイメープルです。ここまで濃い杢のバーズアイはなかなか見ないです。ここに敢えてアバロンでフラワーポットを入れました。特に指定しませんでしたが、コントラストをハッキリさせるために濃い青のアバロンを入れてくれましたね。さすが丹羽さん!

何故ボディ形状をYD88にしたか?ヤイリギターの工場でも何人かの職人さんに聞かれました。ヤイリギターでは始めてらしいです。この形でこのように作ったのは。

ヤイリギターのラインナップでRFシリーズというのがあります。これは、クラッシックギターのボディ形状ですが、大変バランスよく鳴るボディで人気のあるモデルです。ですが、今回私の作りたかったギターはドレッドのボリューム感とRFの繊細さみたいなものを兼ね備えたような(相反しますが)音が目標でした。当初はRFにしようか悩んでいたのですが、どうしても私にはRFの低音域が物足りなかったのと、形状が気に入らなかったのです。ネックとボディが接合する角度は直線的に90°であって欲しかったのです。ラリビーのLシリーズのようなボディシェイプとドレッドノート位の胴厚でボリューム感を出したい。

ヤイリのカタログをボーっと眺めて、そんな形状のモデルはないなぁ・・型から作ってもらうしかないかなぁ・・と諦めかけていたら、YD88がそれじゃぁないですか!うっかり見逃してましたよ!これの胴を厚くすれば大丈夫だな・・・と。目からウロコでした。

あとは、PatMethenyのマンザーを真似たかったのです。ブリッジの形状をパクらせてもらいました。ポジションマークを入れなかったのも影響を受けています。

ピックガードは透明にしようかと思いましたが、ラッカー塗装では透明ピックガードと反応してしまい、塗装を傷めるとのことなので諦めましたがピックガード無しではキズが気になりますので必要だけど、ギターの印象を決めるアイテムなので、そのデザインは悩みました。Illustratorで柄や形を切り貼りしながら一番合うと思った写真のような柄と形に決めました。

今回は、記事も小間切れでアップしていきますね。

|

|

| 型名 | YD Custom |

| ボディ形状 | K.Yairi YD88 NonCutaway |

| ボディ厚 | ドレッドノートと同等 |

| ブレイス | X ノンスキャロップ |

| ナット幅 | 42.5mm→44.0mm(2nd変更) |

| スケール | 645mm |

| 弦 | ライトゲージ→ミディアムゲージ(2nd変更) |

| トップ | シトカスプルース単板 |

| サイド | ホンジュラスマホガニー単板 |

| バック | ホンジュラスマホガニー単板 |

| ネック | ホンジュラスマホガニー1P |

| 指板 | 黒檀 |

| ブリッジ | 黒檀 |

| バインディング | カーリーメイプル |

| トップパーフリング | アバロン+セル |

| ロゼッタ | アバロン+セル |

| バックセンター | Style45 |

| ボジションマーク | なし |

| ヘッド付き板 | バーズアイメイプル |

| ブリッジプレート(内側) | ローズウッド |

| ナット | 象牙→牛骨(2nd変更) |

| サドル | 象牙→牛骨(2nd変更) |

| ブリッジピン | 黒檀 |

| エンドピン | 黒檀 |

| ペグ | ゴトー ゴールド/アンバー |

| ピックガード | タイマイ NEW-3 |

| 塗装 | 全面ラッカー/グロス ネック/艶消し→グロス |

何度見ても綺麗なギターです。特にマホは奥行きのある質感が良いですね。スプルースもイイ感じです。

トップ全周にアバロンを入れましたが、ボジションマークを入れない事で派手さを抑えました。指板は「マグロ」にしてもらったので、益々引き締まった感じになりましたね。

ヘッドプレートはちょっと珍しいバーズアイメープルです。ここまで濃い杢のバーズアイはなかなか見ないです。ここに敢えてアバロンでフラワーポットを入れました。特に指定しませんでしたが、コントラストをハッキリさせるために濃い青のアバロンを入れてくれましたね。さすが丹羽さん!

何故ボディ形状をYD88にしたか?ヤイリギターの工場でも何人かの職人さんに聞かれました。ヤイリギターでは始めてらしいです。この形でこのように作ったのは。

ヤイリギターのラインナップでRFシリーズというのがあります。これは、クラッシックギターのボディ形状ですが、大変バランスよく鳴るボディで人気のあるモデルです。ですが、今回私の作りたかったギターはドレッドのボリューム感とRFの繊細さみたいなものを兼ね備えたような(相反しますが)音が目標でした。当初はRFにしようか悩んでいたのですが、どうしても私にはRFの低音域が物足りなかったのと、形状が気に入らなかったのです。ネックとボディが接合する角度は直線的に90°であって欲しかったのです。ラリビーのLシリーズのようなボディシェイプとドレッドノート位の胴厚でボリューム感を出したい。

ヤイリのカタログをボーっと眺めて、そんな形状のモデルはないなぁ・・型から作ってもらうしかないかなぁ・・と諦めかけていたら、YD88がそれじゃぁないですか!うっかり見逃してましたよ!これの胴を厚くすれば大丈夫だな・・・と。目からウロコでした。

あとは、PatMethenyのマンザーを真似たかったのです。ブリッジの形状をパクらせてもらいました。ポジションマークを入れなかったのも影響を受けています。

ピックガードは透明にしようかと思いましたが、ラッカー塗装では透明ピックガードと反応してしまい、塗装を傷めるとのことなので諦めましたがピックガード無しではキズが気になりますので必要だけど、ギターの印象を決めるアイテムなので、そのデザインは悩みました。Illustratorで柄や形を切り貼りしながら一番合うと思った写真のような柄と形に決めました。

カスタムの職人達 ― 2008年03月30日

私のカスタムギター(YD Custom)は、by Ken とは違い、ラインで製作されました。じゃあ!ということで、by Ken の向こうを張って(別に張り合う事はありませんが・・・)プレートを作ろうと思いまして、どうせなら、製作に携わっていただいた職人の皆さんに寄せ書き風にサインをしてもらおうと・・・。丹羽さんにお願いして、作ってもらいました。

私のカスタムギター(YD Custom)は、by Ken とは違い、ラインで製作されました。じゃあ!ということで、by Ken の向こうを張って(別に張り合う事はありませんが・・・)プレートを作ろうと思いまして、どうせなら、製作に携わっていただいた職人の皆さんに寄せ書き風にサインをしてもらおうと・・・。丹羽さんにお願いして、作ってもらいました。それが、右の写真です。「Handcrafted・・・」のくだりはMartin Custom Shopのパクリです。手書きのサインが何とも温かい感じでイイでしょ!ネックブロックに貼り付けてもらいました。

このギターは、10名の職人さんの手で作られたのです。

サイン以外の文字は彫られています。周りの黒線はパーフリングのように木が埋められています。よく見ると四隅がトメ加工されていて、こんな所にも手間を掛けてくれています。最後にクリアで塗装してあります。ここまでやってくれるとは・・・(感涙)。

カスタムギター完成! ― 2008年03月30日

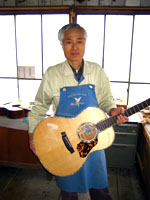

ヤイリギターにお願いしていたカスタムギターが完成しました!ヤイリの工場に受け取りに行ってきました。

ヤイリギターにお願いしていたカスタムギターが完成しました!ヤイリの工場に受け取りに行ってきました。むちゃくちゃ綺麗なギターです。私の意図したデザイン通りになりました。

事務所2Fでの試奏を終えて降りてきたら矢入社長がいまして開口一番「おぉ!綺麗なギターだなぁ。イイ板使っとるなぁ。ネックは1ピースかぁ・・・・」と手にとっていただいたところを、ハイ!チーズっと。この後社長とギターや材についての談義を結構な時間しておりました。

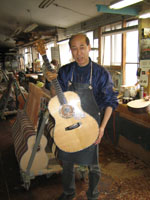

スケジュールや仕様の調整などいただいた、矢入賀光GMも記念写真。お世話になりました!カスタムオーダーが2月、3月で75本を超えているそうで、嬉しい?悲鳴をあげておりました。もしかすると、ラインでのカスタムオーダーも納期が更に遅れ出す可能性があるかな?

スケジュールや仕様の調整などいただいた、矢入賀光GMも記念写真。お世話になりました!カスタムオーダーが2月、3月で75本を超えているそうで、嬉しい?悲鳴をあげておりました。もしかすると、ラインでのカスタムオーダーも納期が更に遅れ出す可能性があるかな?本当にフットワークのある方です。いろいろわがまま言わせてもらいましたが、職人さんとの間に入って、ピシッとさばいていただいて恐縮しています。今後もお付き合いさせていただきます。

仕様決定や材の選定、ロゼッタなどを製作いただいた丹羽チーフ。

仕様決定や材の選定、ロゼッタなどを製作いただいた丹羽チーフ。職人オーラを強く感じる方です。最初話しする時はちょっと緊張しましたが、雑談していると優しいお人柄が感じられます。「ネックは1年位しないと落ち着かないから、その頃調整に来て下さいね。」もちろん、また寄らせてもらいます!

そして、特にトップのスプルースは、すばらしい材を選んでいただきました。仕様決定の時、「スプルースはきれいな横縞の沢山入ったやつをお願いします。」とお願いした時「よく見てるねぇ。こういう材は堅いので良く響くよ。」と言っていただいたのを思い出します。

そして、ネックを削りだしていただいた。大脇さん。

そして、ネックを削りだしていただいた。大脇さん。非常に握りやすいネックになりました。仕上げもとても綺麗です。ネック合わせの時相談させてもらったサイド/バックのマホガニーの色、バッチリでしたね!「一際目立つギターだなぁ~って見てましたよ!」「指板のバインディング面を落としたのどうでした?」ハイ!バッチリです。

「低音のボリュームあるでしょう。」その通りです!

と、一通り挨拶やら雑談しながら記念写真を撮らせていただいて帰途に着きました。いや~コツコツお金を貯めて、じっくり待って、長年の夢が叶いました。

肝心の音ですが、ビンビン響きます。ギター全部が振動しまくっています。マホらしく豊かな低音は既に感じられます。高音のヌケが今ひとつなので、ここら辺の育ちが楽しみです。まだ音のバランスはバラバラな感じですが、始めからこんなに響くギターは始めてですねぇ。ショップでそれなりにいろいろなギターを試奏してきたつもりですが、始めて音を出した瞬間にここまで振動を感じたギターは出会っていません。

イイ音で「鳴る」にはまだまだ育てなくては引き出せないでしょうが、育て甲斐が見通せる音とボディの響きです。良いギターを作ってもらいました。

細かいレポートは追ってアップしますね。

パーフリングとロゼッタ ― 2008年03月01日

カスタムオーダーの醍醐味は何と言ってもギターのデザインです。まぁ、自分のデザインで作りたいからこそカスタムにするわけですからねぇ。目標とする音からボディサイズや材などを決めて、装飾をあれやこれやと調べたり考えたり・・・。それはとても楽しい時間です。今回のカスタムでは、トップのパーフリングには、アバロンを42/45のように指板周りまで入れたいと当初から決めていました。歳を取ると派手好きになるようです。でも、45のようにサイド/バックまでは貝はいらないかな・・・と。ロゼッタは、PatMethenyのマンザーのように、幅広のアバロンを是非入れたい・・・と。貝の方向性は決まっていたのですが、その周りの白やら黒やら線が入ってますでしょ。アレをどうするか悩んでおりました。

カスタムオーダーの醍醐味は何と言ってもギターのデザインです。まぁ、自分のデザインで作りたいからこそカスタムにするわけですからねぇ。目標とする音からボディサイズや材などを決めて、装飾をあれやこれやと調べたり考えたり・・・。それはとても楽しい時間です。今回のカスタムでは、トップのパーフリングには、アバロンを42/45のように指板周りまで入れたいと当初から決めていました。歳を取ると派手好きになるようです。でも、45のようにサイド/バックまでは貝はいらないかな・・・と。ロゼッタは、PatMethenyのマンザーのように、幅広のアバロンを是非入れたい・・・と。貝の方向性は決まっていたのですが、その周りの白やら黒やら線が入ってますでしょ。アレをどうするか悩んでおりました。 結局、YAMAHAの上位機種で使われているパーフリングの色配列で、アイボリーを少々太くし、赤を明るくした右の図のようなものにしたかったのですが、ヤイリにはここまで細い赤の部材が無いとのことで、上の写真のようにオーソドックスなものにしました。まぁ、特注で板のラミネートから作成することはできるそうですが、500本位できてしまうというので現実的ではないな・・・・と諦めました。

結局、YAMAHAの上位機種で使われているパーフリングの色配列で、アイボリーを少々太くし、赤を明るくした右の図のようなものにしたかったのですが、ヤイリにはここまで細い赤の部材が無いとのことで、上の写真のようにオーソドックスなものにしました。まぁ、特注で板のラミネートから作成することはできるそうですが、500本位できてしまうというので現実的ではないな・・・・と諦めました。ロゼッタは、KOA1シリーズで使われている赤が入ったものに白-黒を足してもらいました。パーフリングでやりたかった色の配列です。

一般的にパーフリングで使われる線材は、木を着色したものやプラスチックが使用されます。これらのパーツを販売している、大和マークのサイトで部材の写真など見られます。既に積層となっているものや単色のものがあります。太さも様々で、積層で製品化されていないようなデザインにするには単色のものを複数組み合わせて組み込んでいくという職人技が必要になるんでしょうね。

一般的にパーフリングで使われる線材は、木を着色したものやプラスチックが使用されます。これらのパーツを販売している、大和マークのサイトで部材の写真など見られます。既に積層となっているものや単色のものがあります。太さも様々で、積層で製品化されていないようなデザインにするには単色のものを複数組み合わせて組み込んでいくという職人技が必要になるんでしょうね。そして、ヘリンボーンなどの寄木や貝、宝石の類を使用して凝った装飾にするものもありますね。ピックガード同様、ギターの雰囲気を決定付ける装飾ですから重要な要素ではあります。これに、バインディングの素材や色も考えてデザインするのですから、知るほどに奥が深いです。

何気なく目にしているパーフリングやロゼッタですが、楽器屋で様々なメーカーの機種を注意深く見ると、いろいろなデザインが見られて面白いですね。

老舗Martinの主だった機種のパーフリングとロゼッタの写真をアップしておきます。何れも現行機です。年代で微妙に違いはあるようですが、白や黒の太さや数などバイディングなどと共に試行錯誤したんでしょうねぇ。

|

|

|

| D-18です | D-18GEです。D-18とはちょっと違う | D-28です |

|

|

|

| HD-28。実物見ると意外とデカいヘリンボーン | D-45です。41も42も白黒配列は同じです | D-7です。マスキングせず全て着色されてます |

|

|

|

| DX1Kです。ハチマキなし | 細かいヘリンボーン | 番外!LarriveeL-03R 結構好きです |

カスタムギター ネック加工の技 ― 2008年02月23日

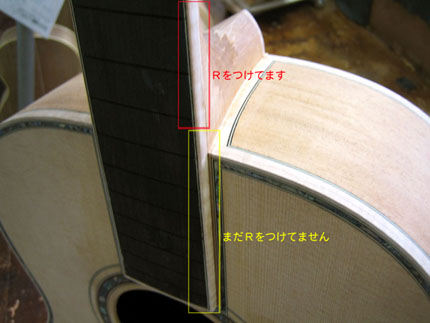

2月9日にヤイリギターへネック合わせに行った際、「お~なるほどぉ!」という技を施してもらいましたので、そのご紹介。

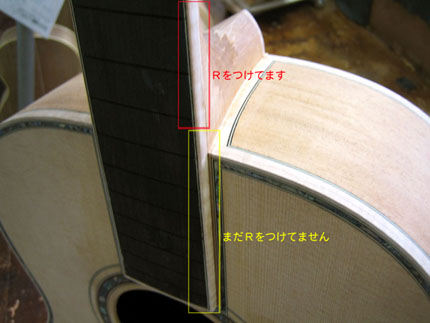

指板のバインディングの加工なのですが、下の写真のように、14フレットよりローフレット側(赤枠)がR加工されているのがわかりますでしょうか?ハイフレット側は、まだ加工されていないので、角ばった部分が分かると思います(黄色枠)。※クリックいただくと更に大きな画面で見られます。

バインディングはカーリーメイプルですので、このような加工をせずとも、セルよりは柔らかい手触りですが、このようにRが付けられたことで更に手に馴染む感じになり、握りやすくもなっています。

非常に単純な加工ですが、これも長年のノウハウからの「技」です。加工いただいた大脇さん曰く「この加工はハイグレードのモデルと、フルカスタムでこうやってネック合わせに来てもらった時に加工するか聞いて、「やる」という時位しかやっていないんですよ。握りやすくなったでしょう!」と。実際驚いたのですが、ものすごく握りやすくなりました。ペーパーでシャーシャーと何回か往復させただけの加工ですが魔法のようでしたねぇ。

確かに角材よりは、丸棒の方が角が無い分握りやすい。その理屈ですね。

この後14フレット以降もR加工していただきました。完成まであと1ヶ月。楽しみですなぁ。

指板のバインディングの加工なのですが、下の写真のように、14フレットよりローフレット側(赤枠)がR加工されているのがわかりますでしょうか?ハイフレット側は、まだ加工されていないので、角ばった部分が分かると思います(黄色枠)。※クリックいただくと更に大きな画面で見られます。

バインディングはカーリーメイプルですので、このような加工をせずとも、セルよりは柔らかい手触りですが、このようにRが付けられたことで更に手に馴染む感じになり、握りやすくもなっています。

非常に単純な加工ですが、これも長年のノウハウからの「技」です。加工いただいた大脇さん曰く「この加工はハイグレードのモデルと、フルカスタムでこうやってネック合わせに来てもらった時に加工するか聞いて、「やる」という時位しかやっていないんですよ。握りやすくなったでしょう!」と。実際驚いたのですが、ものすごく握りやすくなりました。ペーパーでシャーシャーと何回か往復させただけの加工ですが魔法のようでしたねぇ。

確かに角材よりは、丸棒の方が角が無い分握りやすい。その理屈ですね。

この後14フレット以降もR加工していただきました。完成まであと1ヶ月。楽しみですなぁ。

ブログ内検索:

Loading

最近のコメント