ヴォイスレコーダーの実力 ― 2010年10月02日

手持ちの機種が「オリンパスのVoice-Trek V-22」。会議では大変重宝しています。報道現場でも記者が議員などに向けているのを目にします。WMA形式でしか録音できませんが、ステレオ録音できるし、録音レートも選べるし・・・音声は非常にナチュラルに拾っているので結構行けるのではないかと思っていました。

最高音質のステレオ XQモードが、WMA形式(128 kbps, 44 kHz, stereo)です。この機種ではこれが最高。オヤジ達の会議音声を録るにはここまでは要りません。通常はモノラルで録っています。

能書きはイイから早速聞いてみましょう。ステレオ XQモードの設定で録音しました。ほぼ無損失でmp3に変換しています。まずは録ったままの音。ギターは、K.Yairi YD-Custom。シトカスプルーストップのホンジュラスマホS/B。弦は「JOHN PEARSE 710NM」。弦交換してちょうど1週間目の音。指弾きです。

◆録ったままの音(MP3:約1655KB)

非常にナチュラルな音だと思います。マホっぽい音がわかりますでしょ?帯域も十分のように思います。ちょっと硬い感じですので、聴きやすくするためにソフトエフェクトで、若干のイコライジングと薄~くリバーヴをかけてみます。

◆エフェクト処理後(MP3:約1655KB)

再生環境で聴こえ方が変わると思いますが、十分いける音と思います。これは使えるかもしれない!

録音レベルは自動調整と思われますので、大音量の音源は、どうなるか試す必要はあるでしょう。場合によっては歪む可能性はあると思われます。

因みにこの機種\6000前後で購入できます。上の写真からamazonに飛べます!

ヴォイスレコーダー続編 ― 2010年10月03日

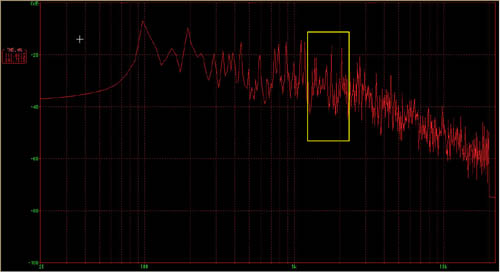

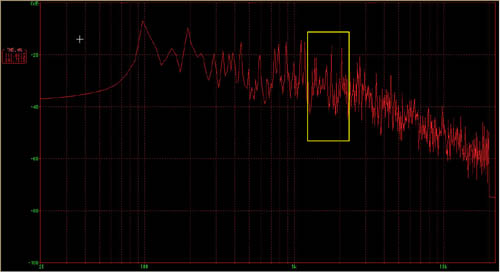

前回の音の比較で、エフェクト前の素の状態の音がやけに硬かったと思います。波形を比較してみました。黄色の四角部分が特に顕著なところです。

◆エフェクト前の素の音(画像クリックで拡大)

まぁ、考えてみれば察しは付くのですが、ヴォイスレコーダーは音声を録るのですから、その部分を強調する設定になっていて当然です。

音声を認識する中心の周波数が1kHz前後ですから、その周辺が高くなっています。硬く感じたのはここが原因です。

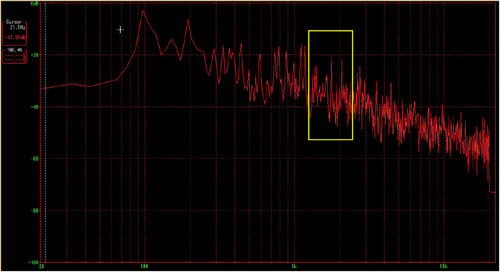

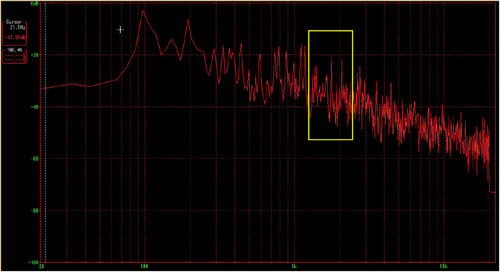

◆エフェクト後の波形(画像クリックで拡大)

で、その1kHz~2kHz周辺を中心にイコライザで凹ませました。前回の音を比較していただければその違いが掴めると思います。

このヴォイスレコーダー!手軽なのが良いです。作曲や練習には十分使えると思います。音の編集ができる環境にある方は更に用途が増えるのでは?

◆エフェクト前の素の音(画像クリックで拡大)

まぁ、考えてみれば察しは付くのですが、ヴォイスレコーダーは音声を録るのですから、その部分を強調する設定になっていて当然です。

音声を認識する中心の周波数が1kHz前後ですから、その周辺が高くなっています。硬く感じたのはここが原因です。

◆エフェクト後の波形(画像クリックで拡大)

で、その1kHz~2kHz周辺を中心にイコライザで凹ませました。前回の音を比較していただければその違いが掴めると思います。

このヴォイスレコーダー!手軽なのが良いです。作曲や練習には十分使えると思います。音の編集ができる環境にある方は更に用途が増えるのでは?

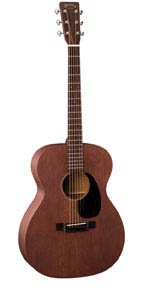

Martin 00-15M ― 2010年10月03日

連続更新です。週末しかゆっくり書けないので、思い立ったら更新!更新!

GEやAuthenticならともかく、42以下のマーチンで、「これは!」というギターに出会えたことがこれまで無く、マーチンは敬遠してきた経緯があります。

GEやAuthenticならともかく、42以下のマーチンで、「これは!」というギターに出会えたことがこれまで無く、マーチンは敬遠してきた経緯があります。

D18GEも何本か試させてもらったけど良くなかったなぁ~・・・

最近のギターはメーカー製も個人製作も、いわゆる「始めから鳴る」ギターで勝負している印象があります。店で数分弾かせてもらうような場合、かなり良い印象が残るでしょう。

これは、賛否が分かれるところだと思いますが、どうも、最初から鳴るギターって、「美人は3日で飽きる」みたいに面白みが欠けるような気がしてならないのです。最初はちょっと良いかな~という位で、何年か育てていくにつれ、その個体が持つポテンシャルを発揮するようなギターが理想的です。最初から全く鳴らないというのではなく、鳴り出しそうな感覚が伝わる位に鳴っているギターが私には理想的です(難しい)。感覚の問題なので、文字にするのは難しいですが、何か引っ掛かるものを持ったギターには、そそられます。

そんなギターに久しぶりに出会えました。それがタイトルの「Martin 00-15M」です。

都内某楽器店で、女性向けの小振りなギターを探していたのです。ヤイリやヘッドウェイ・・・(と書けばどこの楽器店か判ってしまいますね)

予算含め、どうもしっくり来るものが無い中、店員さんお勧めがこれでした。15シリーズって単なる廉価版のマーチンかと思っていましたが、とんでもない!しっかり作ってあります。抱えた瞬間感じたのが「ネックがしっかりしている!」でした。音も出していないのに、握っただけでそれを感じました。

音は太く唄伴には持って来いの音。バランスも音量も良い。育て甲斐のあるような音。

サイズは違うけど00018なんかよりよっぽど魅力的な音でした。さすがにマーチンはやりますねぇ・・・。

ネックはマホ1P。ボディはオールマホ単。シンプルな装飾。12万位の値段でこれはかなり良いと思いました。

ブレイスもネックジョイントも上位機種とは違うけど、しっかり設計されたギターなのが判ります。おいしい音のポイントを押さえています。

さすが老舗。レギュラー品でこのクオリティ・・・脱帽でした!

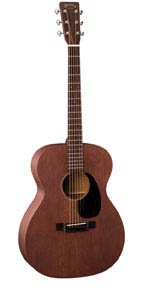

GEやAuthenticならともかく、42以下のマーチンで、「これは!」というギターに出会えたことがこれまで無く、マーチンは敬遠してきた経緯があります。

GEやAuthenticならともかく、42以下のマーチンで、「これは!」というギターに出会えたことがこれまで無く、マーチンは敬遠してきた経緯があります。 D18GEも何本か試させてもらったけど良くなかったなぁ~・・・

最近のギターはメーカー製も個人製作も、いわゆる「始めから鳴る」ギターで勝負している印象があります。店で数分弾かせてもらうような場合、かなり良い印象が残るでしょう。

これは、賛否が分かれるところだと思いますが、どうも、最初から鳴るギターって、「美人は3日で飽きる」みたいに面白みが欠けるような気がしてならないのです。最初はちょっと良いかな~という位で、何年か育てていくにつれ、その個体が持つポテンシャルを発揮するようなギターが理想的です。最初から全く鳴らないというのではなく、鳴り出しそうな感覚が伝わる位に鳴っているギターが私には理想的です(難しい)。感覚の問題なので、文字にするのは難しいですが、何か引っ掛かるものを持ったギターには、そそられます。

そんなギターに久しぶりに出会えました。それがタイトルの「Martin 00-15M」です。

都内某楽器店で、女性向けの小振りなギターを探していたのです。ヤイリやヘッドウェイ・・・(と書けばどこの楽器店か判ってしまいますね)

予算含め、どうもしっくり来るものが無い中、店員さんお勧めがこれでした。15シリーズって単なる廉価版のマーチンかと思っていましたが、とんでもない!しっかり作ってあります。抱えた瞬間感じたのが「ネックがしっかりしている!」でした。音も出していないのに、握っただけでそれを感じました。

音は太く唄伴には持って来いの音。バランスも音量も良い。育て甲斐のあるような音。

サイズは違うけど00018なんかよりよっぽど魅力的な音でした。さすがにマーチンはやりますねぇ・・・。

ネックはマホ1P。ボディはオールマホ単。シンプルな装飾。12万位の値段でこれはかなり良いと思いました。

ブレイスもネックジョイントも上位機種とは違うけど、しっかり設計されたギターなのが判ります。おいしい音のポイントを押さえています。

さすが老舗。レギュラー品でこのクオリティ・・・脱帽でした!

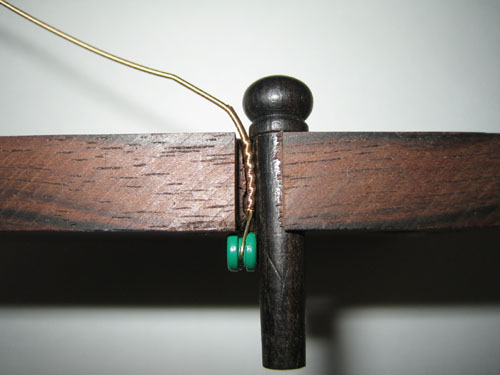

ボールエンドの扱い ― 2010年10月17日

ブリッジピンの材質を替えたりすると音が変わるのはご存知の方も多いかと思います。ギターの弦は、ナットとサドルだけで振動を捉えている訳ではなくて、ナット以降、サドル以降にも弦の振動は伝わり、音にも影響を与えているようです。

ヤイリギターの小池さんは、特にプレーン弦のヌケ改善のために、ボールエンドを弦に通し、ボールエンドまで押しやり、弦をセットします。確かに音量が大きくなる傾向にあります。

また、ブリッジピンも、溝の有無により音も異なります。溝なしの方がヌケが良いように感じます・・・

溝なしのエボニーのピン。

溝アリプラスティックのピン。

どんな収まり方をしているのか?ちょっと模型を作って見てみます。

まずは、溝なしで、ボールエンドをご覧の向きでセットしてみました。ブリッジプレートにもピンにも密着しているようで、振動を伝えやすいように見えます。

同じく、今度はボールエンドの向きを変えて見ます。

ブリッジプレートに当たる部分が芯線になっています。これが良い効果があるのかは実機で試さないと判りませんねぇ。

今度は、溝ありです。穴が若干大きかったので、ピンがフィットしていませんが、それでも、ボールエンドがブリッジプレートに接触する形が不安定のように見えますし、プラスティックという柔らかい素材のピンが、振動を吸収してしまうように思います。

次は、小池さんがやられる、ボールエンドを通したものです。安定しているように見えます。挿入したボールエンドがしっかりブリッジプレートを捉えています。いかにも振動を伝達するように見えます。

最後に溝ありのピンへ、ボールエンドを挿入したものをセットしてみます。かなり良くなっているように思います。

このように、本当に微細な接触の違いですが、実際に音の違いも確認できますので結構影響を及ぼしているようです。

ボールエンドを挿入するテクニックでは、特にプレーン弦で効果が確認できます(もちろんギターによりその発現の程度は異なります)。巻弦から比べると小さな振動なので、その効果が顕著に現れるのでしょう。

また、溝なしブリッジピンは、弦のボールエンドを穴の外側に押しやる効果があり、ブリッジプレートとの接触面積を増やす効果があるようです。

このブリッジ関係の構成パーツ類の素材は、硬いほど音を良く通すことからヌケが良くなったりする効果があります。ブリッジピンをプラスティックから牛骨にした方がヌケや倍音が増えたという事例はあります。ブリッジピンも音の振動に深く関係しているのですね。

ブリッジプレートも硬いものほど音が硬くなるようです。

同様にペグによる音の違いもよく耳にします。サドルもペグも、振動を減衰或いは吸収せずにボディに伝える工夫がギター本来のポテンシャルを引き出す要素のひとつです。

まだまだ思いも拠らない部分の違いでギターの音が変化します。奥が深いし、繊細な楽器なのです。だから面白い!

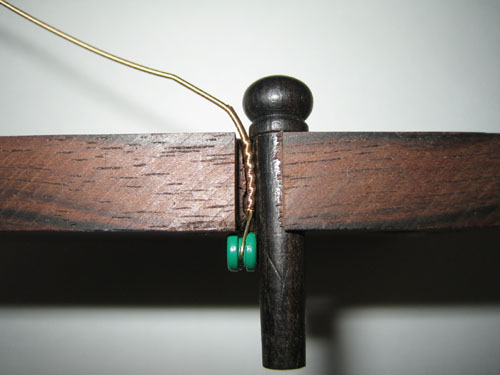

ヤイリギターの小池さんは、特にプレーン弦のヌケ改善のために、ボールエンドを弦に通し、ボールエンドまで押しやり、弦をセットします。確かに音量が大きくなる傾向にあります。

また、ブリッジピンも、溝の有無により音も異なります。溝なしの方がヌケが良いように感じます・・・

溝なしのエボニーのピン。

溝アリプラスティックのピン。

どんな収まり方をしているのか?ちょっと模型を作って見てみます。

まずは、溝なしで、ボールエンドをご覧の向きでセットしてみました。ブリッジプレートにもピンにも密着しているようで、振動を伝えやすいように見えます。

同じく、今度はボールエンドの向きを変えて見ます。

ブリッジプレートに当たる部分が芯線になっています。これが良い効果があるのかは実機で試さないと判りませんねぇ。

今度は、溝ありです。穴が若干大きかったので、ピンがフィットしていませんが、それでも、ボールエンドがブリッジプレートに接触する形が不安定のように見えますし、プラスティックという柔らかい素材のピンが、振動を吸収してしまうように思います。

次は、小池さんがやられる、ボールエンドを通したものです。安定しているように見えます。挿入したボールエンドがしっかりブリッジプレートを捉えています。いかにも振動を伝達するように見えます。

最後に溝ありのピンへ、ボールエンドを挿入したものをセットしてみます。かなり良くなっているように思います。

このように、本当に微細な接触の違いですが、実際に音の違いも確認できますので結構影響を及ぼしているようです。

ボールエンドを挿入するテクニックでは、特にプレーン弦で効果が確認できます(もちろんギターによりその発現の程度は異なります)。巻弦から比べると小さな振動なので、その効果が顕著に現れるのでしょう。

また、溝なしブリッジピンは、弦のボールエンドを穴の外側に押しやる効果があり、ブリッジプレートとの接触面積を増やす効果があるようです。

このブリッジ関係の構成パーツ類の素材は、硬いほど音を良く通すことからヌケが良くなったりする効果があります。ブリッジピンをプラスティックから牛骨にした方がヌケや倍音が増えたという事例はあります。ブリッジピンも音の振動に深く関係しているのですね。

ブリッジプレートも硬いものほど音が硬くなるようです。

同様にペグによる音の違いもよく耳にします。サドルもペグも、振動を減衰或いは吸収せずにボディに伝える工夫がギター本来のポテンシャルを引き出す要素のひとつです。

まだまだ思いも拠らない部分の違いでギターの音が変化します。奥が深いし、繊細な楽器なのです。だから面白い!

オリジナルサドル ― 2010年10月25日

正直ここまで期待通りの結果が出るとは思いませんでした。

先日、ヤイリにお邪魔した時Kenさんから宿題ね!って感じでマテリアルをいただいちゃったので、そら気合入れてやりました!そのパーツの製作と検証を行いました。オリジナルサドルの製作です!

まぁ、私のアイディアに乗っていただいた訳ですが(笑)

詳細は、まだお話できないので、画像もぼやかしています。すみません。あの時同席されていた皆さ~ん!この場でご報告ということで!

で、音の違いを聴いて欲しいのです。ここまで差が出ると面白いですね。

ローコードのGの音です。

順番は、「象牙→TypeⅢ→TypeⅠ→TypeⅡ→漂白牛骨」の順です。

Type*がオリジナルサドルのパターンです。3種類のオリジナルサドルを作りました。

マイク立ててボード経由でPC録音しています。ちょっとノイズが乗ってますが、敢えてノイズリダクションせずに録ったままの音にしています。もちろん、同時期にほぼ同じマイク角度と距離で録っています。

◆サドルの違いによる音(MP3:約757KB)

再生環境で判別できない場合がありますが、CDが十分の音質で聴ける環境で再生いただきたいですね。

このオリジナルサドルは、象牙と牛骨双方の特徴を兼ね備えたものを目指しています。象牙の豊かな倍音は好きだけどもう少し煌びやかさが欲しい!とか、牛骨の煌びやかさは好きだけど、もうちょっと奥行き感が欲しい!とか・・・実際私が欲しい音なのです。

ちょっとした細工ですが意外とハマッたかも!それぞれの特徴がある中間の音が出ていると思います。

Kenさ~ん!TypeⅠとⅡ送ったから検証してみてくださ~い!

先日、ヤイリにお邪魔した時Kenさんから宿題ね!って感じでマテリアルをいただいちゃったので、そら気合入れてやりました!そのパーツの製作と検証を行いました。オリジナルサドルの製作です!

まぁ、私のアイディアに乗っていただいた訳ですが(笑)

詳細は、まだお話できないので、画像もぼやかしています。すみません。あの時同席されていた皆さ~ん!この場でご報告ということで!

で、音の違いを聴いて欲しいのです。ここまで差が出ると面白いですね。

ローコードのGの音です。

順番は、「象牙→TypeⅢ→TypeⅠ→TypeⅡ→漂白牛骨」の順です。

Type*がオリジナルサドルのパターンです。3種類のオリジナルサドルを作りました。

マイク立ててボード経由でPC録音しています。ちょっとノイズが乗ってますが、敢えてノイズリダクションせずに録ったままの音にしています。もちろん、同時期にほぼ同じマイク角度と距離で録っています。

◆サドルの違いによる音(MP3:約757KB)

再生環境で判別できない場合がありますが、CDが十分の音質で聴ける環境で再生いただきたいですね。

このオリジナルサドルは、象牙と牛骨双方の特徴を兼ね備えたものを目指しています。象牙の豊かな倍音は好きだけどもう少し煌びやかさが欲しい!とか、牛骨の煌びやかさは好きだけど、もうちょっと奥行き感が欲しい!とか・・・実際私が欲しい音なのです。

ちょっとした細工ですが意外とハマッたかも!それぞれの特徴がある中間の音が出ていると思います。

Kenさ~ん!TypeⅠとⅡ送ったから検証してみてくださ~い!

ブログ内検索:

Loading

最近のコメント