パーフリングとロゼッタ ― 2008年03月01日

カスタムオーダーの醍醐味は何と言ってもギターのデザインです。まぁ、自分のデザインで作りたいからこそカスタムにするわけですからねぇ。目標とする音からボディサイズや材などを決めて、装飾をあれやこれやと調べたり考えたり・・・。それはとても楽しい時間です。今回のカスタムでは、トップのパーフリングには、アバロンを42/45のように指板周りまで入れたいと当初から決めていました。歳を取ると派手好きになるようです。でも、45のようにサイド/バックまでは貝はいらないかな・・・と。ロゼッタは、PatMethenyのマンザーのように、幅広のアバロンを是非入れたい・・・と。貝の方向性は決まっていたのですが、その周りの白やら黒やら線が入ってますでしょ。アレをどうするか悩んでおりました。

カスタムオーダーの醍醐味は何と言ってもギターのデザインです。まぁ、自分のデザインで作りたいからこそカスタムにするわけですからねぇ。目標とする音からボディサイズや材などを決めて、装飾をあれやこれやと調べたり考えたり・・・。それはとても楽しい時間です。今回のカスタムでは、トップのパーフリングには、アバロンを42/45のように指板周りまで入れたいと当初から決めていました。歳を取ると派手好きになるようです。でも、45のようにサイド/バックまでは貝はいらないかな・・・と。ロゼッタは、PatMethenyのマンザーのように、幅広のアバロンを是非入れたい・・・と。貝の方向性は決まっていたのですが、その周りの白やら黒やら線が入ってますでしょ。アレをどうするか悩んでおりました。 結局、YAMAHAの上位機種で使われているパーフリングの色配列で、アイボリーを少々太くし、赤を明るくした右の図のようなものにしたかったのですが、ヤイリにはここまで細い赤の部材が無いとのことで、上の写真のようにオーソドックスなものにしました。まぁ、特注で板のラミネートから作成することはできるそうですが、500本位できてしまうというので現実的ではないな・・・・と諦めました。

結局、YAMAHAの上位機種で使われているパーフリングの色配列で、アイボリーを少々太くし、赤を明るくした右の図のようなものにしたかったのですが、ヤイリにはここまで細い赤の部材が無いとのことで、上の写真のようにオーソドックスなものにしました。まぁ、特注で板のラミネートから作成することはできるそうですが、500本位できてしまうというので現実的ではないな・・・・と諦めました。ロゼッタは、KOA1シリーズで使われている赤が入ったものに白-黒を足してもらいました。パーフリングでやりたかった色の配列です。

一般的にパーフリングで使われる線材は、木を着色したものやプラスチックが使用されます。これらのパーツを販売している、大和マークのサイトで部材の写真など見られます。既に積層となっているものや単色のものがあります。太さも様々で、積層で製品化されていないようなデザインにするには単色のものを複数組み合わせて組み込んでいくという職人技が必要になるんでしょうね。

一般的にパーフリングで使われる線材は、木を着色したものやプラスチックが使用されます。これらのパーツを販売している、大和マークのサイトで部材の写真など見られます。既に積層となっているものや単色のものがあります。太さも様々で、積層で製品化されていないようなデザインにするには単色のものを複数組み合わせて組み込んでいくという職人技が必要になるんでしょうね。そして、ヘリンボーンなどの寄木や貝、宝石の類を使用して凝った装飾にするものもありますね。ピックガード同様、ギターの雰囲気を決定付ける装飾ですから重要な要素ではあります。これに、バインディングの素材や色も考えてデザインするのですから、知るほどに奥が深いです。

何気なく目にしているパーフリングやロゼッタですが、楽器屋で様々なメーカーの機種を注意深く見ると、いろいろなデザインが見られて面白いですね。

老舗Martinの主だった機種のパーフリングとロゼッタの写真をアップしておきます。何れも現行機です。年代で微妙に違いはあるようですが、白や黒の太さや数などバイディングなどと共に試行錯誤したんでしょうねぇ。

|

|

|

| D-18です | D-18GEです。D-18とはちょっと違う | D-28です |

|

|

|

| HD-28。実物見ると意外とデカいヘリンボーン | D-45です。41も42も白黒配列は同じです | D-7です。マスキングせず全て着色されてます |

|

|

|

| DX1Kです。ハチマキなし | 細かいヘリンボーン | 番外!LarriveeL-03R 結構好きです |

ギターの響き ― 2008年03月16日

アコースティックギターは、弦の振動がサドル~ブリッジに伝わり、いち早く表板が共鳴し、側板から裏板へと伝わり、胴内の空気も共鳴しサウンドホールから音が出ますよね。更に共鳴した胴内の空気によりまた表板も振動し裏板へと・・・その繰り返しがサスティンということになると思います。

音を出すために、まず弦の振動を胴全体に響かせなくてはならない表板は、非常に重要になります。ですから音の伝達速度が速い材(スプルースやセダーなど)で作られているわけです。

音を出すために、まず弦の振動を胴全体に響かせなくてはならない表板は、非常に重要になります。ですから音の伝達速度が速い材(スプルースやセダーなど)で作られているわけです。

試しに開放の5弦と4弦を同時に強めに弾いて表板のいろいろな部分に手を押し付けてみてください。ブリッジの直ぐ下。ピックガード・・・・。意外とハッキリ音の変化を感じることができると思います。表板の振動は大切なんです。できればピックガードは外したい気分になります。

では、側板や裏板はどのような役割があるのか?たまたま、私はドラムをやっているので、これの構造と同じだと理解しています。

ドラムの胴は空洞のパイプみたいな形になっていて、メイプルなどの堅い木が使われており、厚さも1cmから3cm位あるものもあり、その多くは数層からなる合板です。これの両端に皮が張られています。胴自体が激しく振動し周囲の空気を振動させるというものではなく、トップ(表皮)の振動を胴内の反射も含めて、なるべくロスなく且つ高速にボトム(裏皮)に伝える役割です。

タム(ドラムセットでいっぱい並んでいる太鼓)のチューニングでは、トップは主に音程(ピッチダウン効果も含めて)の決定を行ないます。ボトムは、皮の張りによってサスティンや音程の微調整を行ないます。また、胴の長さはサスティンの長さや音量に関係してきます。長ければサスティンも長く、音量も大きい。また、口径が小さければ高い音が、大きければ低い音になります。タムのチューニングでは欲しい音程やサスティンの長さを、トップ/ボトムの張りを調節して作っていきます。皮は必ずしも均一に張るものではなく、一部を少し緩めて響き方や不快な倍音?を抑えるテクニックがあります。ティッシュ等を畳んでガムテープで貼りミュートしても同様の効果があります。要は美しく共鳴するおいしい所の振動だけにフィルタリングするようなものだと思います。アコギでいうところのブレイス(力木、響棒)はこれに当たると思いますが、どうでしょう・・・。

ドラムの音の伝達をアコースティックギターに置き換えれば、側板は裏板へ表板の振動を伝える役割を、裏板はサスティンや音質に関係してくるという事になりますかねぇ。まさに、トーンウッドと呼ばれるゆえんです。ボディサイズも大きければ音量は大きいしサスティンも長い。裏板に比重の重いローズウッドが使われるのは、響きを持続する時間がスプルースより長いためとされています。また、マホガニーはローズより比重が軽く、響きの持続時間も短いため、マホのギターは「カラッとした音だ」というようなことが言われる訳です。

ただ、音質という面では、こういったものだけでは片付けられない更に複雑な要素が関係すると思います。ブレイスによる表板の響き方から始まり、ボディの厚さ、材の板厚、弦の種類などなど・・・。この無数の組み合わせにより、ギター毎に違った音が聞き分けられます。そこに面白さや奥深さを感じ、ギターの魅力の一つになっているんでしょうね。

音を出すために、まず弦の振動を胴全体に響かせなくてはならない表板は、非常に重要になります。ですから音の伝達速度が速い材(スプルースやセダーなど)で作られているわけです。

音を出すために、まず弦の振動を胴全体に響かせなくてはならない表板は、非常に重要になります。ですから音の伝達速度が速い材(スプルースやセダーなど)で作られているわけです。試しに開放の5弦と4弦を同時に強めに弾いて表板のいろいろな部分に手を押し付けてみてください。ブリッジの直ぐ下。ピックガード・・・・。意外とハッキリ音の変化を感じることができると思います。表板の振動は大切なんです。できればピックガードは外したい気分になります。

では、側板や裏板はどのような役割があるのか?たまたま、私はドラムをやっているので、これの構造と同じだと理解しています。

ドラムの胴は空洞のパイプみたいな形になっていて、メイプルなどの堅い木が使われており、厚さも1cmから3cm位あるものもあり、その多くは数層からなる合板です。これの両端に皮が張られています。胴自体が激しく振動し周囲の空気を振動させるというものではなく、トップ(表皮)の振動を胴内の反射も含めて、なるべくロスなく且つ高速にボトム(裏皮)に伝える役割です。

タム(ドラムセットでいっぱい並んでいる太鼓)のチューニングでは、トップは主に音程(ピッチダウン効果も含めて)の決定を行ないます。ボトムは、皮の張りによってサスティンや音程の微調整を行ないます。また、胴の長さはサスティンの長さや音量に関係してきます。長ければサスティンも長く、音量も大きい。また、口径が小さければ高い音が、大きければ低い音になります。タムのチューニングでは欲しい音程やサスティンの長さを、トップ/ボトムの張りを調節して作っていきます。皮は必ずしも均一に張るものではなく、一部を少し緩めて響き方や不快な倍音?を抑えるテクニックがあります。ティッシュ等を畳んでガムテープで貼りミュートしても同様の効果があります。要は美しく共鳴するおいしい所の振動だけにフィルタリングするようなものだと思います。アコギでいうところのブレイス(力木、響棒)はこれに当たると思いますが、どうでしょう・・・。

ドラムの音の伝達をアコースティックギターに置き換えれば、側板は裏板へ表板の振動を伝える役割を、裏板はサスティンや音質に関係してくるという事になりますかねぇ。まさに、トーンウッドと呼ばれるゆえんです。ボディサイズも大きければ音量は大きいしサスティンも長い。裏板に比重の重いローズウッドが使われるのは、響きを持続する時間がスプルースより長いためとされています。また、マホガニーはローズより比重が軽く、響きの持続時間も短いため、マホのギターは「カラッとした音だ」というようなことが言われる訳です。

ただ、音質という面では、こういったものだけでは片付けられない更に複雑な要素が関係すると思います。ブレイスによる表板の響き方から始まり、ボディの厚さ、材の板厚、弦の種類などなど・・・。この無数の組み合わせにより、ギター毎に違った音が聞き分けられます。そこに面白さや奥深さを感じ、ギターの魅力の一つになっているんでしょうね。

ギターの木目と1/f ゆらぎ ― 2008年03月17日

良くできたギターを眺めていると癒される方は結構多いと思うのですが、私なんかは、スプルースやセダーのシルク(トラ目状に入っている横筋)にフェチがあるらしく、これを見ているだけですっかり心休まってしまいます。バリバリのハカランダの板目やカーリーメイプルなんかよりずっと。

何故そんなにギターを見ているだけで癒されるのか?もちろん、好きだからなんだけど、もうちょっと掘り下げたい。そんな時、フト「1/f ゆらぎ」というキーワードが浮かびました。でもその定義がイマイチ私の中では曖昧なので、Wikiすると「1/f ゆらぎ」とは、「パワーが周波数fに反比例するゆらぎのこと。あらゆる物理現象、生物現象、経済現象に現れる。具体的には人の心拍の間隔や、ろうそくの炎の揺れ方、電車の揺れ、小川のせせらぐ音・・・。」何のことやら分からない。もう少し調べると、どうやら「規則的なものと、ランダムなものとの中間的なもので、それが人間に快適感を与える」と。

何故そんなにギターを見ているだけで癒されるのか?もちろん、好きだからなんだけど、もうちょっと掘り下げたい。そんな時、フト「1/f ゆらぎ」というキーワードが浮かびました。でもその定義がイマイチ私の中では曖昧なので、Wikiすると「1/f ゆらぎ」とは、「パワーが周波数fに反比例するゆらぎのこと。あらゆる物理現象、生物現象、経済現象に現れる。具体的には人の心拍の間隔や、ろうそくの炎の揺れ方、電車の揺れ、小川のせせらぐ音・・・。」何のことやら分からない。もう少し調べると、どうやら「規則的なものと、ランダムなものとの中間的なもので、それが人間に快適感を与える」と。

なるほど、柾目の板の木目はこれに当てはまります。比較的等間隔に並んだ木目の部分とそうでない部分がわざとらしくない間隔で不規則に並んでいます。アコギのトップ材はまさにこれですよね。トップの木目は「1/f ゆらぎ」だったんです。妙に納得です。

ギター全体を見ると、これまた、規則的なものとランダムなものの固まりです。一般的にノンカッタウェイでしたら線対称な形ですし、インレイにも幾何学的な形が多かったりします。反面、木目や塗装のツヤなどはランダムな要素があって、まさに、ギター全体が「1/f ゆらぎ」ですね。

ギター全体を見ると、これまた、規則的なものとランダムなものの固まりです。一般的にノンカッタウェイでしたら線対称な形ですし、インレイにも幾何学的な形が多かったりします。反面、木目や塗装のツヤなどはランダムな要素があって、まさに、ギター全体が「1/f ゆらぎ」ですね。

そんなギターで奏でられる音楽も、音そのものにも「1/f ゆらぎ」の要素はあります。

私の家は木造家屋です。柱はちょっと良い木を使ってあるので木目が美しい。とても落ち着きます。天井にも杉の木目がある。畳の目も規則的ではあるけれど、微妙に太さが違っていたりします。無意識の内に「1/f ゆらぎ」を感じながら生活していたのかも知れません。木に癒しを感じるのはこんなのも理由の一つなんでしょうかねぇ。

そうそう、先日まな板を買いに行ったのですが、スプルースのまな板が10枚位在庫で置いてあり、木目を見比べてシルクが入ったいくつかのものから1枚を選ぶのに、20分位費やしてしまった私って・・・・。

何故そんなにギターを見ているだけで癒されるのか?もちろん、好きだからなんだけど、もうちょっと掘り下げたい。そんな時、フト「1/f ゆらぎ」というキーワードが浮かびました。でもその定義がイマイチ私の中では曖昧なので、Wikiすると「1/f ゆらぎ」とは、「パワーが周波数fに反比例するゆらぎのこと。あらゆる物理現象、生物現象、経済現象に現れる。具体的には人の心拍の間隔や、ろうそくの炎の揺れ方、電車の揺れ、小川のせせらぐ音・・・。」何のことやら分からない。もう少し調べると、どうやら「規則的なものと、ランダムなものとの中間的なもので、それが人間に快適感を与える」と。

何故そんなにギターを見ているだけで癒されるのか?もちろん、好きだからなんだけど、もうちょっと掘り下げたい。そんな時、フト「1/f ゆらぎ」というキーワードが浮かびました。でもその定義がイマイチ私の中では曖昧なので、Wikiすると「1/f ゆらぎ」とは、「パワーが周波数fに反比例するゆらぎのこと。あらゆる物理現象、生物現象、経済現象に現れる。具体的には人の心拍の間隔や、ろうそくの炎の揺れ方、電車の揺れ、小川のせせらぐ音・・・。」何のことやら分からない。もう少し調べると、どうやら「規則的なものと、ランダムなものとの中間的なもので、それが人間に快適感を与える」と。なるほど、柾目の板の木目はこれに当てはまります。比較的等間隔に並んだ木目の部分とそうでない部分がわざとらしくない間隔で不規則に並んでいます。アコギのトップ材はまさにこれですよね。トップの木目は「1/f ゆらぎ」だったんです。妙に納得です。

ギター全体を見ると、これまた、規則的なものとランダムなものの固まりです。一般的にノンカッタウェイでしたら線対称な形ですし、インレイにも幾何学的な形が多かったりします。反面、木目や塗装のツヤなどはランダムな要素があって、まさに、ギター全体が「1/f ゆらぎ」ですね。

ギター全体を見ると、これまた、規則的なものとランダムなものの固まりです。一般的にノンカッタウェイでしたら線対称な形ですし、インレイにも幾何学的な形が多かったりします。反面、木目や塗装のツヤなどはランダムな要素があって、まさに、ギター全体が「1/f ゆらぎ」ですね。そんなギターで奏でられる音楽も、音そのものにも「1/f ゆらぎ」の要素はあります。

私の家は木造家屋です。柱はちょっと良い木を使ってあるので木目が美しい。とても落ち着きます。天井にも杉の木目がある。畳の目も規則的ではあるけれど、微妙に太さが違っていたりします。無意識の内に「1/f ゆらぎ」を感じながら生活していたのかも知れません。木に癒しを感じるのはこんなのも理由の一つなんでしょうかねぇ。

そうそう、先日まな板を買いに行ったのですが、スプルースのまな板が10枚位在庫で置いてあり、木目を見比べてシルクが入ったいくつかのものから1枚を選ぶのに、20分位費やしてしまった私って・・・・。

カスタムギター完成! ― 2008年03月30日

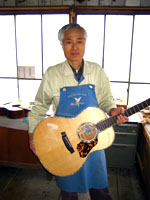

ヤイリギターにお願いしていたカスタムギターが完成しました!ヤイリの工場に受け取りに行ってきました。

ヤイリギターにお願いしていたカスタムギターが完成しました!ヤイリの工場に受け取りに行ってきました。むちゃくちゃ綺麗なギターです。私の意図したデザイン通りになりました。

事務所2Fでの試奏を終えて降りてきたら矢入社長がいまして開口一番「おぉ!綺麗なギターだなぁ。イイ板使っとるなぁ。ネックは1ピースかぁ・・・・」と手にとっていただいたところを、ハイ!チーズっと。この後社長とギターや材についての談義を結構な時間しておりました。

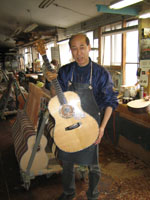

スケジュールや仕様の調整などいただいた、矢入賀光GMも記念写真。お世話になりました!カスタムオーダーが2月、3月で75本を超えているそうで、嬉しい?悲鳴をあげておりました。もしかすると、ラインでのカスタムオーダーも納期が更に遅れ出す可能性があるかな?

スケジュールや仕様の調整などいただいた、矢入賀光GMも記念写真。お世話になりました!カスタムオーダーが2月、3月で75本を超えているそうで、嬉しい?悲鳴をあげておりました。もしかすると、ラインでのカスタムオーダーも納期が更に遅れ出す可能性があるかな?本当にフットワークのある方です。いろいろわがまま言わせてもらいましたが、職人さんとの間に入って、ピシッとさばいていただいて恐縮しています。今後もお付き合いさせていただきます。

仕様決定や材の選定、ロゼッタなどを製作いただいた丹羽チーフ。

仕様決定や材の選定、ロゼッタなどを製作いただいた丹羽チーフ。職人オーラを強く感じる方です。最初話しする時はちょっと緊張しましたが、雑談していると優しいお人柄が感じられます。「ネックは1年位しないと落ち着かないから、その頃調整に来て下さいね。」もちろん、また寄らせてもらいます!

そして、特にトップのスプルースは、すばらしい材を選んでいただきました。仕様決定の時、「スプルースはきれいな横縞の沢山入ったやつをお願いします。」とお願いした時「よく見てるねぇ。こういう材は堅いので良く響くよ。」と言っていただいたのを思い出します。

そして、ネックを削りだしていただいた。大脇さん。

そして、ネックを削りだしていただいた。大脇さん。非常に握りやすいネックになりました。仕上げもとても綺麗です。ネック合わせの時相談させてもらったサイド/バックのマホガニーの色、バッチリでしたね!「一際目立つギターだなぁ~って見てましたよ!」「指板のバインディング面を落としたのどうでした?」ハイ!バッチリです。

「低音のボリュームあるでしょう。」その通りです!

と、一通り挨拶やら雑談しながら記念写真を撮らせていただいて帰途に着きました。いや~コツコツお金を貯めて、じっくり待って、長年の夢が叶いました。

肝心の音ですが、ビンビン響きます。ギター全部が振動しまくっています。マホらしく豊かな低音は既に感じられます。高音のヌケが今ひとつなので、ここら辺の育ちが楽しみです。まだ音のバランスはバラバラな感じですが、始めからこんなに響くギターは始めてですねぇ。ショップでそれなりにいろいろなギターを試奏してきたつもりですが、始めて音を出した瞬間にここまで振動を感じたギターは出会っていません。

イイ音で「鳴る」にはまだまだ育てなくては引き出せないでしょうが、育て甲斐が見通せる音とボディの響きです。良いギターを作ってもらいました。

細かいレポートは追ってアップしますね。

カスタムの職人達 ― 2008年03月30日

私のカスタムギター(YD Custom)は、by Ken とは違い、ラインで製作されました。じゃあ!ということで、by Ken の向こうを張って(別に張り合う事はありませんが・・・)プレートを作ろうと思いまして、どうせなら、製作に携わっていただいた職人の皆さんに寄せ書き風にサインをしてもらおうと・・・。丹羽さんにお願いして、作ってもらいました。

私のカスタムギター(YD Custom)は、by Ken とは違い、ラインで製作されました。じゃあ!ということで、by Ken の向こうを張って(別に張り合う事はありませんが・・・)プレートを作ろうと思いまして、どうせなら、製作に携わっていただいた職人の皆さんに寄せ書き風にサインをしてもらおうと・・・。丹羽さんにお願いして、作ってもらいました。それが、右の写真です。「Handcrafted・・・」のくだりはMartin Custom Shopのパクリです。手書きのサインが何とも温かい感じでイイでしょ!ネックブロックに貼り付けてもらいました。

このギターは、10名の職人さんの手で作られたのです。

サイン以外の文字は彫られています。周りの黒線はパーフリングのように木が埋められています。よく見ると四隅がトメ加工されていて、こんな所にも手間を掛けてくれています。最後にクリアで塗装してあります。ここまでやってくれるとは・・・(感涙)。

ブログ内検索:

Loading

最近のコメント